Flohreus Waldprojekt

am Dillenberg

Der Dillenberg im Landkreis Fürth ist ein besonderer Ort – nicht nur von historischer, sondern auch von zukunftsweisender Bedeutung, als Schauplatz eines ökologisch wichtigen Projekts: Hier entsteht ein klimafitter Modellwald, der an die kommenden klimatischen Bedingungen besser angepasst sein wird und damit nicht nur zur Artenvielfalt der Gegend beiträgt, sondern auch zur Sicherung des Trinkwassers in der Region.

Interessierte Besucher können sich bei einem Spaziergang am Dillenberg vom Fortschritt des Flohreus Waldprojekts direkt vor Ort davon überzeugen, wie der Wald auf die kommenden Klimaänderungen vorbereitet wird. Dazu informieren Schautafeln zur ökologischen Bedeutung des Waldes und auch der Bienen, die hier in ihrem ursprünglichen Lebensraum wieder angesiedelt werden. Mit einem Quiz können sie außerdem ihr Wissen über den Dillenberg und das Flohreus Waldprojekt testen und erweitern.

Förderer und Unterstützer des Flohreus Waldprojekts

Die Flohreus GmbH, Hersteller von Elastomeren Dichtungssystemen, in Veitsbronn ist Initiator und Förderer des Flohreus Waldprojekts am Dillenberg, das in Kooperation mit dem Amt für Klimaschutz und Nachhaltigkeit der Stadt Langenzenn und Herrn Dr. Christian Kölling vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten durchgeführt wird.

Besonders bedanken wir uns für die freundliche Unterstützung von Prof. Dr. Jürgen Tautz, einem der weltweit führenden Bienenforscher und Gründungsvorsitzender des Vereins „Bienenforschung Würzburg“, der die Wiederansiedlung der Bienen am Dillenberg unterstützt.

Viele spannende Erlebnisse und wissenswerte Infos wünschen Ihnen:

Flohreus GmbH

Frank Flohr

Umweltamt der Stadt Langenzenn

Prof. Dr. Jürgen Tautz

Das Arboretum FlohriX

– fit für den Klimawandel

Der globale Klimawandel macht sich auch in der hiesigen Region bemerkbar, unter anderem durch das Verschwinden zahlreicher Pflanzenarten. Ziel Flohreus Waldprojekts ist es, den Wald am Dillenberg fit für den unaufhaltsamen Klimawandel zu machen: durch Aufforstung nach dem Prinzip „Unterstützten Wanderung“ mit einer großen Zahl an verschiedenen widerstandsfähigen Baumarten aus europäischen Zwillingsregionen, welche dort bereits an die neuen klimatischen Bedingungen angepasst sind.

Damit sollen die natürlichen Kreisläufe des Waldes reaktiviert und auch ein wirkungsvoller Beitrag zum Ausgleich der vom Menschen verursachten Emissionen geleistet werden.

Statt der bisher für die im Reichswald Nürnberg typische vorherrschende Monokultur mit Kiefern entsteht hier also ein artenreicher Mischwald mit einer breiteren Biodiversität und damit auch einer höheren Resilienz.

Die Bedeutung des Waldes als Speicher von Kohlenstoff und Trinkwasser

Auch dem Waldboden kommt eine besondere doppelte Funktion als Filter und Speicher zu, denn er nimmt einen entscheidenden Einfluss auf den Austausch von Kohlenstoff zwischen Boden, Pflanzen und Atmosphäre.

Zum einen filtert und bindet er schädliche Stoffe aus der Luft, die vom Regen aufgenommen werden: Staub, Biozid-Rückstände und Abgase wie z.B. Schwefeldioxid und Stickoxide. Zum andern dient er als Wasserspeicher – für Pflanzen, Tiere und nicht zuletzt den Menschen.

Die natürliche, intakte Beschaffenheit des Waldbodens ist daher von großer Bedeutung, damit das Regenwasser beim Versickern gereinigt wird, so dass es als sauberes Grundwasser und Lebensmittel verfügbar ist.

Diese Funktionen werden von so verschiedenen Faktoren wie Temperatur, Bodenfeuchtigkeit sowie Masse und Art der darauf abgelagerten abgestorbenen Pflanzen bestimmt. Sie werden weiter beeinflusst durch Veränderungen des Klimas oder bei der Nutzung des Bodens.

Die Biene als wichtiges natürliches Bindeglied für die nachhaltige Waldentwicklung

Welche Bedeutung die Honigbiene sowohl in der Landwirtschaft als auch für den Erhalt der Artenvielfalt hat, ist mittlerweile den meisten Menschen bekannt: Ohne die Bestäubung beim Sammeln von Blütenpollen gäbe es vor allem auch keine Ernte.

Wenige dürften hingegen wissen, dass die Biene ursprünglich im Wald zuhause war, der ihr natürlicher Lebensraum ist. Erst der Mensch domestizierte sie, um den Honig leichter ernten zu können.

Ein weiteres Ziel des Flohreus Waldprojekts ist daher, die Biene wieder im Wald am Dillenberg anzusiedeln. Dort soll sie durch die Bestäubung der Wildpflanzen deren Erhalt sichern – und damit auch einen Beitrag zur Artenvielfalt leisten, die zum Überleben des Waldes wichtig ist.

Die Zeidlerei als naturnahe Art der Bienenhaltung

Bei der Wiederansiedlung der Bienenvölker spielt die Zeidlerei eine wichtige Rolle. Sie ist

die ursprüngliche Art der Waldbienenhaltung, bei der ein Imker künstliche Höhlungen in Bäumen anlegt. Das Zeidelwesen ist in der Region Cadolzburg auch historisch verbürgt: Bereits 1350 erhielten unter anderem ihre Bewohner die Zeidlerrechte von Kaiser Karl IV. im „Zeidel Fryheit Brieff“ verbrieft.

Besuch des Dillenbergs

Mit 422 Metern Höhe bildet sein lang gestreckter Rücken die höchste Erhebung im Landkreis Fürth, sein Areal ist jeweils Teil der Gemeinden Cadolzburg, Wilhermdorf, Ammerndorf, Großhabersdorf und Langenzenn. Als beliebtes Ausflugsziel in der Region liegt der Dillenberg auch an mehreren Fernwanderwegen.

Per Auto ist er über die B8 und die St2409 erreichbar. Parkmöglichkeiten gibt es in Cadolzburg am Wanderparkplatz an der Gonnersdorfer Straße und am Wanderparkplatz an der Waldsportanlage des TSV Cadolzburg.

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreicht man Cadolzburg vom Hauptbahnhof Fürth mit der Rangaubahn. Vom dortigen Bahnhof sind es etwa 5 km Fußweg bis zum Druidenstein.

Historisch Interessantes zur Geschichte von Dillenberg und Druidenstein

Die Gegend um den Dillenberg ist auch historisch interessant: sie wurde seit der letzten Eiszeit von verschiedenen Kulturen besiedelt – u.a. Urmenschen, Kelten und Hohenzollern – die dort ihre Spuren hinterlassen haben: unter anderem zeugen neolithische Steinwerkzeuge, Hügelgräber und andere Bodendenkmäler von regen Tätigkeiten und Nutzungen der früheren Bewohner.

Wirtschaftliche Bedeutung seit der Frühzeit

Insbesondere aufgrund seiner Eisenerzvorkommen wurde der Dillenberg seit der Eisenzeit wirtschaftlich genutzt. Durch Auswaschungen des Sandsteins bestand dort ein Vorkommen an Sumpfeisenerz. Dieses wurde bereits von den Kelten abgebaut, später von den ansässigen Hohenzollern, die es mittels Rennöfen in großem Stil verhütteten wozu große Mengen an Holzkohle benötigt wurden. Davon zeugen fünf historisch nachweisbare Stellen von Kohlemeilern, die einen Eindruck vom damaligen Ausmaß der Eisengewinnung geben.

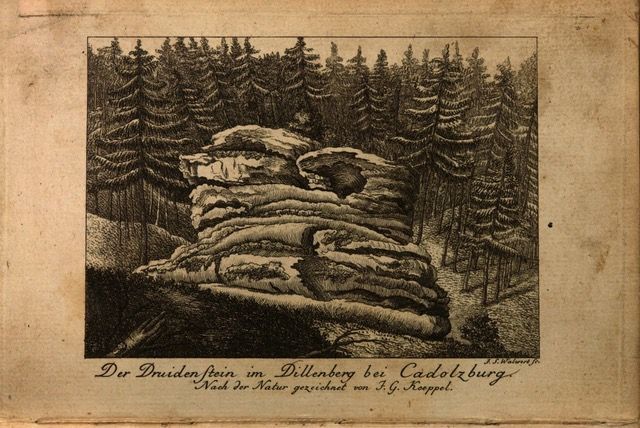

Der sagenumwobene Druidenstein

Am Rand des Dillenbergs, südlich von Stinzendorf, befand sich einmal der Druidenstein, ein großer Monolith aus Burgsandstein. Nach alter Überlieferung diente er einst als Opferschale bei rituellen Handlungen der Druiden. An seinem Fuß soll früher auch eine Quelle – der Druidenbrunnen – entsprungen sein.

Der Stein wurde im Jahre 1892 zerstört, doch er lebt fort in zahlreichen Geschichten und Sagen sowie in Gedichten und Liedern.

Neu: Quiz