Wie der Dillenberg zu seinen Namen kam

Zur Zeit des Frühmittelalters besiedelten Thüringer, Alamannen, Slawen und die namensgebenden Franken das Gebiet. Ab Mitte des 13. Jahrhunderts befand sich das Gebiet um den Dillenberg im Besitz der Burggrafen von Nürnberg, die aus dem Hause Hohenzollern stammten.

Während ihrer Herrschaft erhielt der Dillenberg auch seinen überlieferten Namen, der übersetzt „Bretterberg“ bedeutet. Damals wurde das Waldgebiet auf dem Berg mit Brettern eingezäunt, sogenannten „Dillen“ – bis heute noch im Wort „Diele“ erhalten.

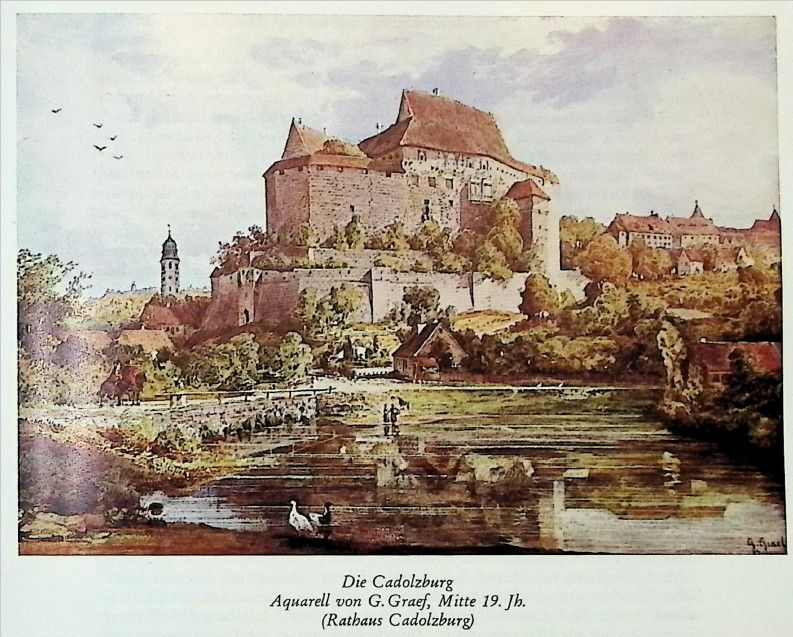

Die Einzäunung des Areals um den Berg hatte vor allem den Grund, dort Rotwild für die Jagd zu halten – ein Privileg, das damals den Adligen vorbehalten war, die auf der nahegelegenen Cadolzburg wohnten.

Auf die frühere Bedeutung der Hirschjagd am Dillenberg weist heute noch das Wappen der Marktgemeinde Cadolzburg hin, dass einen Hirsch und einen Jagdhund zeigt.

Doch während nur der Adel das erlegte Wildbret verzehrte oder hohen Gästen vorsetzte, bestand das Essen des gemeinen Volks zu jener Zeit hauptsächlich aus Getreidebrei und -grütze, was durch Ausgrabungen mittelalterlicher Siedlungen bezeugt ist.

Der politische Einfluss des Hohenzollerngeschlechts endete zwar 1791 mit der Übergabe der beiden fränkischen Fürstentümer an Preußen unter König Friedrich Wilhelm II – jedoch hat dessen Anwesenheit die Vegetation am Dillenberg durch die Ausbeutung der Eisenerzvorkommen bis in die Gegenwart geprägt.

In ihrer großen Zeit sah die Cadolzburg glanzvolle Tage:

1266 weilte hier Konradin, der letzte Staufer, in Begleitung seines Oheims, Herzog Ludwigs des Strengen von Bayern, zur Vornahme einer Belehung.

1274 war König Rudolf von Habsburg zu Gast und

1293 Adolf von Nassau, der in der Burg die Hochzeit seines Neffen, Emich I von Nassau, mit Anna, Tochter des Burggrafen Friedrich IIL, mitfeierte.

Die Kaiser Ludwig der Bayer, Karl IV., dessen Tochter mit Burggraf Johann III. vermählt war, Sigismund und Friedrich III. verbrachten mehrere Tage auf der Cadolzburg.

Zuletzt weilten hier König Maximilian I. vom 19. bis 22. August 1489 und Kaiser Karl V. am 16. Juni 1541.

Cadolzburg war der Lieblingssitz des Markgrafen und Kurfürsten Friedrich I, der hier am 21. September 1440 verstarb.

Albrecht Achilles, der seine Residenz um 1456 nach Ansbach verlegte, weilte häufig hier zur Jagd, ebenso sein Sohn und Nachfolger Friedrich der Ältere.

Die obige Gästeliste zeigt ein Bild des damaligen Bedarfs für die adeligen Gäste. Welche Unmengen an gebratenem Fleisch auf der Cadolzburg zu den Mahlzeiten damals verzehrt wurden, deutet der überlieferte Name der Burgküche an: „Ochsenschlot“ – was sicher wortwörtlich zu verstehen ist. Der zweigeschossige Küchenbau liegt an der Südseite des Alten Baues dahinter erhebt sich die Ochsenbraterei mit einem sich nach oben stark verjüngenden Kamin, dem sogenannten Ochsenschlot.

Also letztlich hatte der Dillenberg die Funktion einer Vorratskammer für frisches Wildfleisch.

Danach wurde es stiller auf der Cadolzburg, die seither noch als Amtssitz und nur zuweilen als markgräfliches Hoflager anlässlich einer Jagd diente.

Michael Walther, Cadolzburgisches Denkmal hey Einweyhung dasiger Neuen Pfarrkirche. Ansbach 1751

Samuel Wilhelm Oetter, Gegründete Nachrichten von dem Residenzschloß Cadolzburg zu besserer Belehrung einer in Bamberg herausgekommenen Deduction. Erlangen 1785

Otto Mitius, Dürers Schloßhofansichten und die Cadolzburg bei Nürnberg. Leipzig 1922

Wilhelm Funk, Kadolzburg, Burg und Heimatmuseum (Heimat. Neustadt a. d. Aisch 1932, Nr. 15)

Heinrich Thiersch, Dürers Schloßhofaquarelle in der Albertina zu Wien (Fürther Heimatblätter, Sondernummer 1937)

Heinrich Thiersch, Der Hof der Cadolzburg, das Urbild der Schloßhofansichten Albrecht Dürers (Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte 14. 1943, S. 128ff.)

Valentin Fürstenhöfer, Cadolzburg. Das Lebensbild eines Frankenmarktes. Cadolzburg 1953

Julius Meyer und Adolf Beyer, Brügels Onoldina 1. Heft, Ansbach 1955, S. 103—108

August Gebessler, Stadt und Landkreis Fürth (= Bayerische Kunstdenkmale XVIII.), München 1963, S. 62ff.

Joachim Hotz, Aus Frankens Kunst und Geschichte. Mittelfranken. Lichtenfels-1976, S. 298.