Vorstellung Arnold + Entstehung Dillenberg Trias

Hinweis: Ausführlichere Informationen sind mit (*) gekennzeichnet und für geschichtlich Interessierte dann unten genauer erklärt.

Vorstellung Arnold von Seckendorff

Entstehung des Dillenberg

Herzlich willkommen!

Mein Name ist Arnold von Seckendorff aus der Linie Gutend – mein Wappen der gebogene Lindenzweig. (*1) Gut, ich bin kein Jakob Fugger, aber finanziell doch recht gut ausgestattet. So war es mir auch möglich Kaiser Karl IV 200 Mark löttig Silber (*2), also fast 48 kg des wertvollen Metalls, für seine politischen Bestrebungen zu leihen. Als er den Kredit nicht zurückzahlen konnte, überließ er mir am 14.04.1350 die Zeidler-Rechte als Pfand. Zähneknirschend, da sie viel Geld und Macht mit sich brachten. So wurde ich zum Obersten Zeidler (*3), rechtlich nur dem Kaiser unterstellt und zollfrei „in allen Stätten des Römischen Reichs“.

Und wir Zeidler waren seit jeher, neben den Waldstromern, also den Oberforstmeistern, für den Wald verantwortlich. Wir hegten die dort in Baumhöhlen lebenden Bienen und versorgten die Bevölkerung mit Honig und Wachs. Dies waren wertvolle Waren. Nur Wohlhabende konnten sich Wachskerzen anstatt der trüben Talglichter leisten. Und Honig war eine süße Kostbarkeit, für die meisten unerschwinglich.

Deshalb durften wir Zeidler auch als eine der wenigen eine Waffe tragen, eine Armbrust, damit wir die Bienen vor Bären und den Honig vor Dieben schützen konnten. Deshalb freut es mich sehr, dass heute die Bienen wieder am Dillenberg angesiedelt wurden.

Aber nun nehme ich Euch mit auf eine spannende Zeidler-Wanderung mit den unterschiedlichen Themenbereichen, Zeitreise, Ökosystem Wald und Sagen und Geschichten aus Langenzenn und Cadolzburg. Die Inhalte sind zusätzlich als Audiodatei abrufbar, so könnt Ihr die Natur beim Spaziergang genießen und bekommt noch interessantes Wissen auf dem Weg erzählt.

Folgt einfach den Zeidler-Schildern entlang des Höhenwegs, bis ihr nach ca. 1,3 km, an der Aufforstungsfläche des Arboretum FlohriX ankommt. An der Abzweigung biegt Ihr links Richtung Druidenstein ab. Nach ca. 50 Metern findet Ihr eine weitere Infotafel zum Dillenberg mit einem Quiz. Danach ist es nur noch ein kurzer Weg bis zum Druidensteindenkmal.

Ach so, beinahe hätte ich es noch fast vergessen, für geschichtlich Interessierte sind neben den Audio-Dateien noch weiterführende Informationen, Zeichnungen oder Tabellen in den jeweils ausgewählten Bereichen abrufbar. Und natürlich auch die Quellenangaben.

Aber nun geht´s los

Euer

Trias

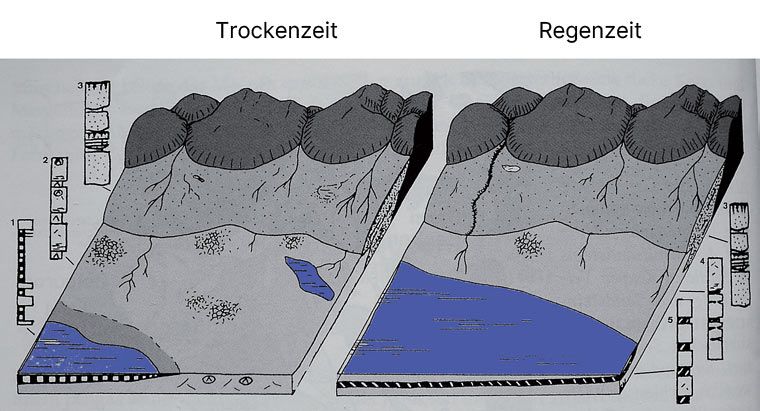

Vor rund 200 Millionen Jahren schütteten periodische Regengüsse das Verwitterungsmaterial

aus dem Böhmisch-Vindelizischen Hochland im Süden und Südosten in riesigen Schuttfächern in das „Germanische Becken“. Ablagerungen von verschiedenen Schichten, unter Druck wurde aus dem lockeren Material massiver Fels – Ihr könnt euch vorstellen, das hat ein paar Jahre gedauert.

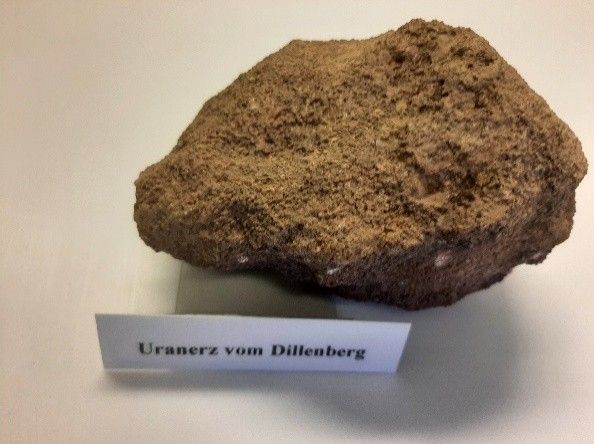

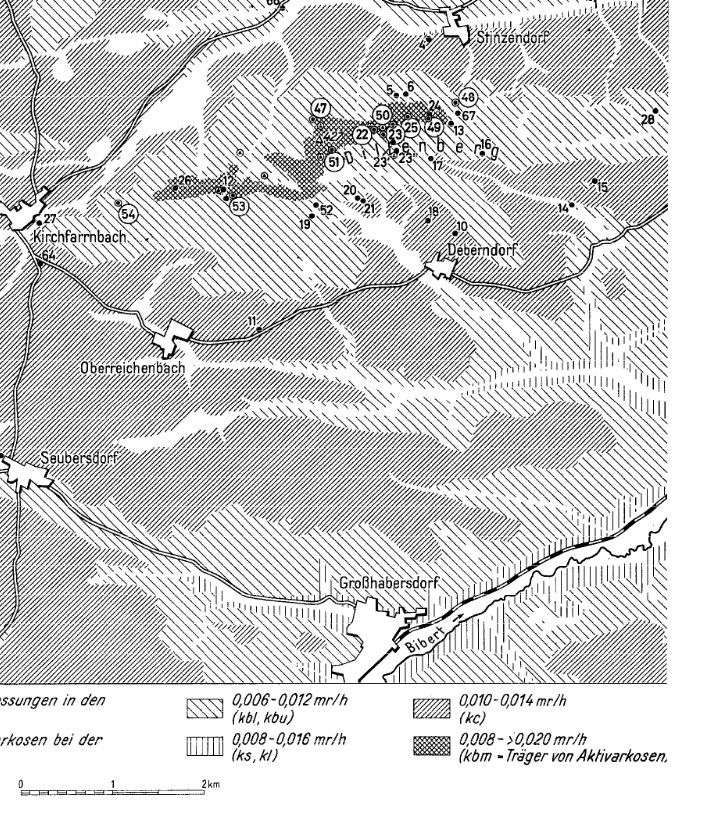

Bei der Gesteinsbildung am Dillenberg war Apatit – ein Mineral – mit vorhanden und fungierte als „Uranfänger“, daher besteht am Dillenberg eine erhöhte Gammastrahlung. Normal sind so ca. 300gr. Uran je Tonnen im Burgsandstein enthalten, am Druidenstein liegt dieser Werte bei bis zu 570gr. Uran äquivalent je Tonne Gestein. Dies zählt zwar zu den höchsten Anreicherungen der nordbayerischen Gesteine, war aber zu keinem Zeitpunkt abbauwürdig.

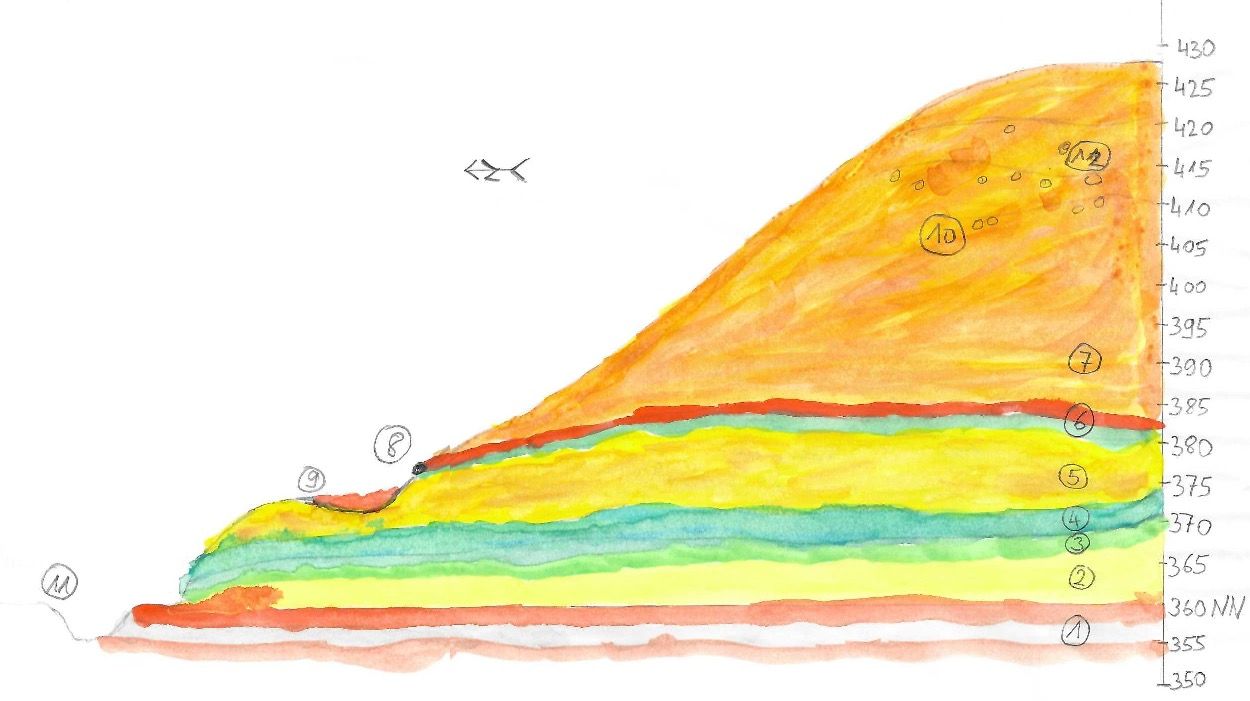

Über die Millionen von Jahren wurde durch Regen aus der Burgsandsteinschicht das Eisenoxid ausgewaschen und ist bis zur Lehrbergschicht durchgesickert (Letten / Lehm). Auf 380 m NN sind mehrere Quellaustritte zu erkennen, diese sind mit Rohrglanzgras bewachsen.

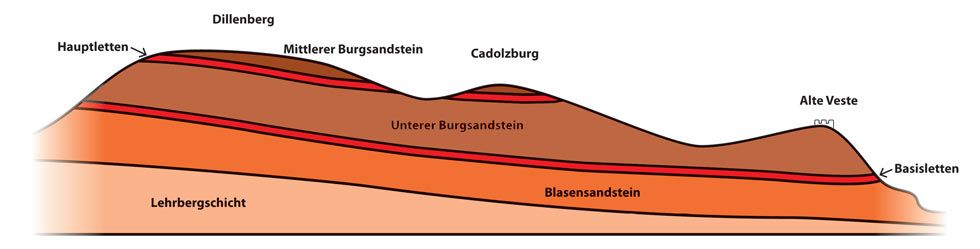

Der Geologischer Aufbau des Dillenbergs von der Bodenschicht beginnend: zuerst die Lehrberg-Schichten, dann folgt der Blasensandstein, grünlicher Letten, der Coburger Sandstein (auch Stubensandstein genannt), der unterer Burgsandstein gefolgt von Basis-Letten, rot und grün bis zur obersten Schicht, dem Mittlerer Burgsandstein mit erzhaltige Einlagerungen und Aktivarkosen (Uran)

Aktivarkosen:

Wie schon eingangs erwähnt, sind viele weitere Informationen, Karten und Abbildungen im schriftlichen Teil abrufbar.

Die Quellen zu diesen Infos sind:

Abele et al. (1962): Die Uranvorkommen im Burgsandstein Mittelfrankens, in: Geologica Bavarica, Nr. 49 Bayerisches Landesamt für Umwelt (Hrsg.): Geotope in Mittelfranken, Erdwissenschaftliche Beiträge zum Naturschutz, Band 3

Kurt Berger (1962): Geologie und Hydrologie des Hembachgebiets im Nürnberger Reichswald

Kurt Berger (1966): Erl. GK25, Bl. 6530 Verein für Heimatforschung Alt-Fürth: Fürther Heimatblätter, Neue Folge, 1993, Nr. 2

Kress, Hans Werner Die Sandsteinbrüche des Cadolzburger Höhenzuges vom Dillenberg bis zur Alten Veste; S. 49 Fürther Heimatblätter, Neue Folge , 1994, Nr. 4

Kress, Hans Werner Die Sandsteinbrüche des Cadolzburger Höhenzuges vom Dillenberg bis zur Alten Veste; S.85

Für geschichtlich Interessierte sind hier noch weitere, ergänzende Angaben:

*1

Arnold von Seckendorff aus der Linie Gutend, eine der neben Aberdar und Rinnhofen noch bis heute bestehende Linie der Familien von Seckendorff. Es gab damals 13 Linien derer von Seckendorff: Abenberg, Aberdar, Egersdorf, Gutend, Hörauf, Hoheneck, Jochsberg, Nold, Obersteinbach, Pfaff, Rinnhofen I, II und III.

Im 17. Jahrhundert erwerben die Familien Güter, Gerichts-, Zehnt- und Gültrechte in mehr als 1.000 fränkischen Orten.

Der Namenszusatz Gutend kommt von einem Gutshof namens „Gutend“ im Besitz der von Seckendorff. Er liegt in der Nähe des Ortes Seckendorf, im 17. Jahrhundert ein bedeutender landwirtschaftlicher Betrieb. So entsteht der Name „Seckendorff-Gutend“ für den Zweig der Seckendorffs, der sich in dieser Region niederlässt und über Generationen Landwirtschaft betreibt.

Die Sage vom Seckendorffer Schloss zu Zenne (Langenzenn oder doch Obernzenn?)

Das die Familie von Seckendorff Gutend ein Schloß in Langenzenn hatten ist umstritten, hier verortet Dr. Rechter vom Staatsarchiv Nürnberg das von Seckendorffsche Schloß und somit auch den Arnold von Seckendorff nach Obernzenn.

Allerdings soll beim Lindenturm im 12. Jhd. auch ein Seckendorff Schloss gestanden haben. Dieses, wenn aber überhaupt, dann eher in Form eines festes Turmhauses. Evtl. verwiese der Name „Lindenturm“ auf das Geschlecht derer von Seckendorff hin. (gebogener Lindenzweig im Familienwappen) Zu beachten ist, dass ca. 30 m westlich des Lindenturms ein tiefer und breiter (Stadt- oder Schloss-) Graben nachweisbar ist.

Zwischen Saalbau Schuh und „Altem Rathaus“ (um 2000 wurde dort ein Parkplatz angelegt und dieser Graben entdeckt.) Geschichtlich ist aber kein Graben vor der Stadtmauer überliefert. Es kann sich also doch um ein starkes Indiz auf ein ehemaliges Seckendorffer „Schloss“ (real Turmhaus) beim Lindenturm handeln.

Weiterführende Informationen zu den Familien von Seckendorff:

Arnold der Alte von Seckendorff * zwischen 1236 und 1356, + etwa 1365

Eltern: Gaudentius (Gutend, Gutend) von Sekcendorff, zu Obern-Zenn, Ulstadt und Steinbach *1296 und Fele Vogt von Lenckersheim * geschätzt zwischen 1266 und 1326 (Tochter von Bernhard Vogel von Lenckersheim) zu Zenn)

verheiratet mit Anna Schenk von Geyern * zwischen 1230 und 1350

Sohn: Wilhelm von Seckendorff * zwischen 1270 und 1290

Sohn: Ritter Arnold von Seckendorff * zwischen 1265 und 1385

*2

Entnommen aus Max Wagner „Das Zeidelwesen und seine Ordnung im Mittelalter und in der neueren Zeit“ München 1894 Die Mark (mhd. marc, march,marke) ist ursprünglich eine im Mittelalter verwendete Gewichtseinheit, die ab dem 11. Jahrhundert das Pfund als Edelmetall- und Münzgewicht verdrängte. Die Mark ist traditionell ein halbes Pfund und wurde üblicherweise in 8 Unzen oder 16 Lot eingeteilt. Die im deutschen Sprachraum bedeutsame Kölner Mark entsprach etwa 234 g.

Entnommen aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Mark_(Gewicht)

*3

Die Zeidlereinkünfte aus dem Reichsforst aus Nürnberg, das damals als Reichshoniggeld, waren zur damaligen Zeit sehr bedeutend, somit ein einträgliches Geschäft für den Arnold von Seckendorff. Dass durch diese Übertragung die gesamte Zeiderschaft verschreckt wurden, zeigt, dass diese wenige Wochen nach der Verpfändung vor dem König erschienen sind.

„Unser lieb getreu, die Zeidler gemeiniglich uff unserm und des Reichs Walde bei Nürnberg und haben uns gebetten und geflehet mit gantzem Fleiss, dass wir ihn alle ihre rechte, die hernach geschrieben stehen, die sie von langer Zeit bissher gehabt haben, von den zeidelguten auff dem vorgenanndten walde bei Nürnberg bestättigen und confirmiren wollen von besondern unserem königlichen gnaden“

Am 1. Juni 1350 wurden diese dann das Zeidlerprivileg von Kaiser Karl IV. in der Urkunde „Zeidel Fryheit Brieff“ niedergeschrieben.

Die Erbzeidler waren aber auch dem Reiche gewisse Dienste und Leistungen schuldig; sie sind schuldig zu dienen dem Kaiser und dem Reich zwischen den vier Wäldern – darunter sind wohl zu verstehen: Steigerwald, Thüringer- Frankenwald, Fichtelgebirge-Böhmerwald, südlicher fränk. Jura. Somit waren auch die Wälder in und um Langenzenn mit eingeschlossen.

„das sie dienen sollen mit sechs Armbrüsten und zu denselben Armbrüsten soll man ihn geben Pfeil, was ihr bedürfen“

Ferner soll jeder Zeidler von seinem Gut sein Honiggeld an Kaiser und Reich geben, wie es Herkommen ist seit alter Zeit. Dafür sind die Zeidler aber auch zollfrei „in allen Stetten des Römischen Reichs“ und haben kein Recht zu halten denn vor ihrem Zeidelmeister zu Feucht. Schon im Jahr 1358 machte Arnold von Seckendorff von seinem Rechte, das Pfand weiter zu versetzen, Gebrauch und überlies das Honiggeld mit Höfen und Güter, Rechten und Diensten an den Edlen Albrecht, Burggrafen zu Nürnberg.