Dillenberg und Druidenstein

Mit 422 Metern Höhe bildet der Dillenberg die höchste Erhebung im Landkreis Fürth. Die ihn umgebende Waldfläche erstreckt sich weit über ihn hinaus – ca. 8,5 km in östlich-westlicher Richtung und ca. 3 km von Norden nach Süden. Sein Areal verteilt sich verwaltungstechnisch auf die Gemeinden Cadolzburg, Wilhermdorf, Ammerndorf, Großhabersdorf und Langenzenn.

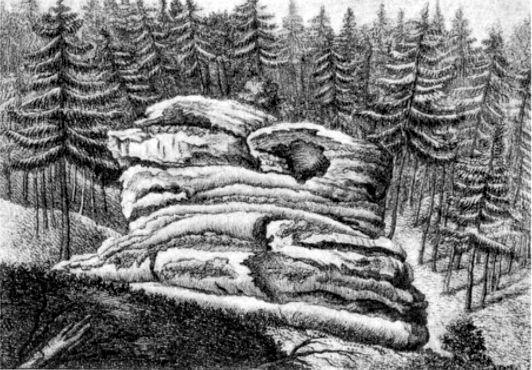

Im Gemeindebezirk Langenzenn lag früher der Druidenstein, der trotz seiner Zerstörung 1892 auf vielen Landkarten als Bodendenkmal eingezeichnet ist und sich auf 419 m NN befand. Im Umweltatlas Bayern ist er – zusammen mit den angrenzenden Steinbrüchen – unter der Geotop-Nummer 573A002 verzeichnet (geographische Koordinaten (WGS84): Breitengrad 10.795996° E, Längengrad 49.455138° N). Entgegen älterer Beschreibungen war der Druidenstein allerdings kein Findling, sondern ein Felsvorsprung, dessen Form besonders markant war.

1964 stellte der Heimatverein Langenzenn an seinem ehemaligen Lageort ein Denkmal auf, der an seine Geschichte erinnert, über die Sie hier mehr erfahren.

Er lebt auch weiter in verschiedenen Sagen und Mythen sowie Gedichten und Legenden, die Sie hier lesen können.

Informationen zu den Druiden, deren Kultplatz sich in grauer Vorzeit am Druidenstein befunden haben soll, finden Sie hier.

Denkmal: Denkmal für den Druidenstein

historische Darstellung: Darstellung des Druidensteins von J.G. Köppel, 1795

Cadolzburg

Wilhermsdorf

Ammerndorf

Langenzenn

Großhabersdorf

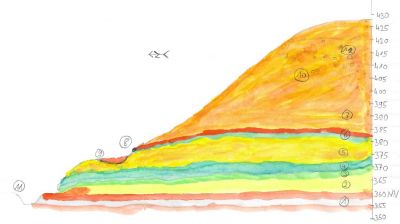

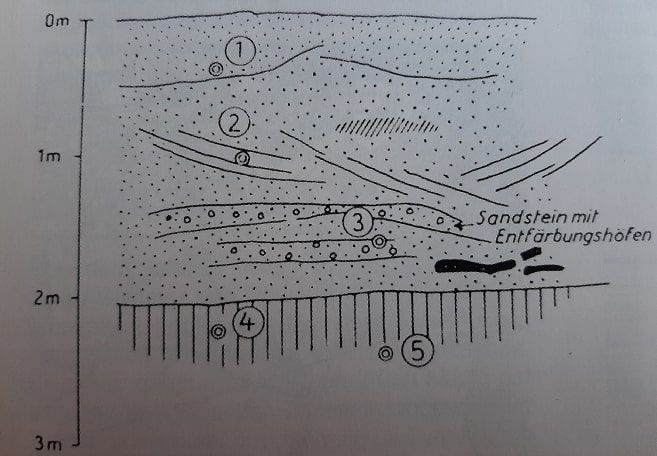

Geologischer Aufbau des Dillenbergs:

1 Lehrberg-Schichten

2 Blasensandstein

3 Letten grünlich

4 Coburger Sandstein

5 Unterer Burgsandstein

6 Basis-Letten, rot bzw. grün

7 Mittlerer Burgsandstein

8 Erzhaltige Quellaustritte (Sammelstelle) mit Rohrglanzgras

9 Bohnerz bzw. Sumpfeisen

10 Sandstein mit Entfärbungen

11 Weiher

12 Aktivarkosen

Geologie des Dillenbergs

Die Region um den Dillenberg wurde zur Zeit des Erdmittelalters, im Trias, vor gut 200 Millionen Jahren gebildet. Die oberste Gesteinsschicht des Dillenbergs zwischen 380 und 422 über NN besteht aus Mittlerem Burgsandstein, einem grobkörnigen Sandstein mit teilweiser rötlicher Färbung. Auch der Druidenstein bestand aus Burgsandstein, vermutlich war er mit einer Kruste aus Salpeter überzogen, die ihm eine auffällige weiße Färbung verlieh.

Darunter, zwischen 380 und 360 m über NN, befindet sich eine Schicht aus rotem bzw. gelbgrünem Letten, die den Mittleren Burgsandstein vom Coburger Sandstein trennt. Wegen seiner Bedeutung als Baustein für Kirchen und Rathäuser im Mittelalter wurde er auch „Stubensandstein“ genannt. Er wird abgelöst von Blasensandstein, der auch die prägende Bodenschicht der Ebene zwischen Zenn und Bibert bildet.

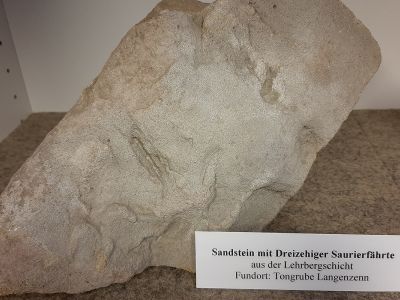

Sandstein mit Dreizehiger Saurierfaehrte

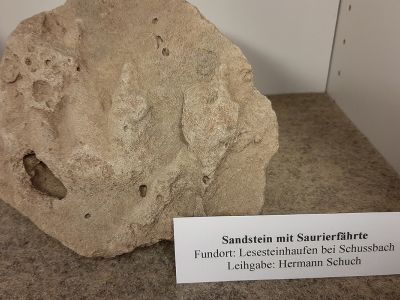

Sandstein Mit Saurierfährte

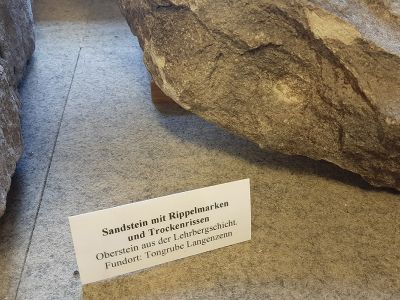

Sandstein Mit Rippelmarken Und Trockenrissen

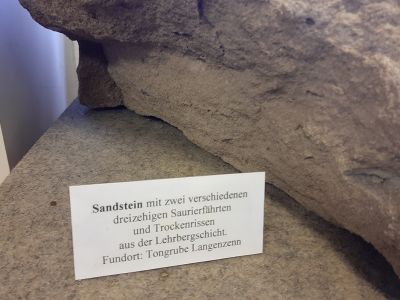

Sandstein mit zwei verschiedenen Saurierfährten

Buntsandstein

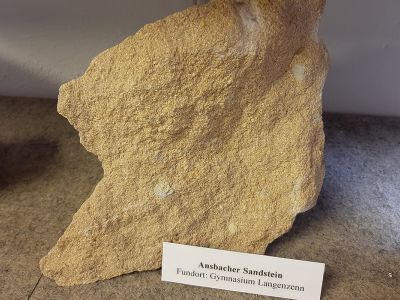

Ansbacher Sandstein

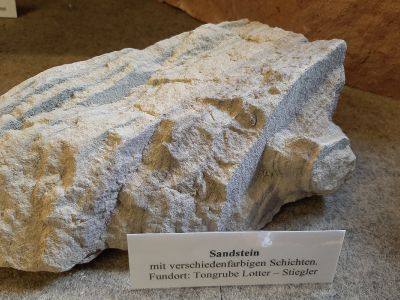

Sandstein Mit verschiedenfarbigen Schichten

Blasensandstein mit Eisen

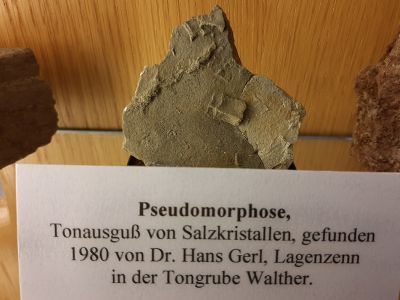

Pseudomorphose

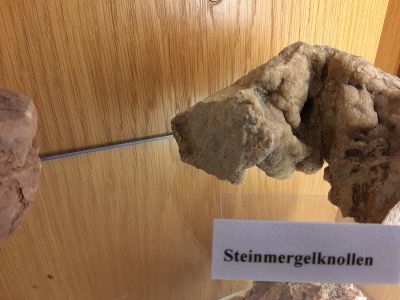

Steinmergelknollen

Gipsstein

Fasergips

Ansbacher Sandstein

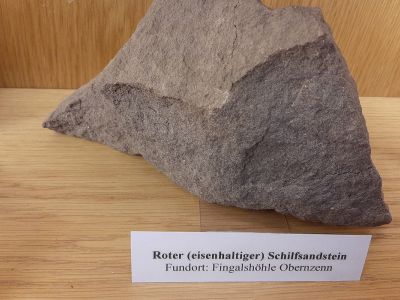

Roter eisenhaltiger Schilfsandstein

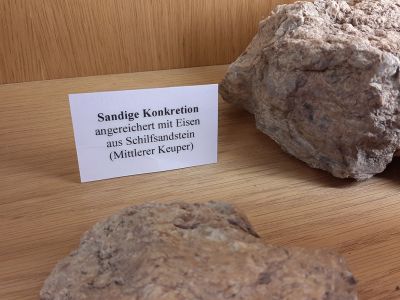

Sandrige Konkretion

Uranvorkommen

Eine geologische Besonderheit des Dillenbergs ist das Vorkommen von uranhaltigem Gestein. In der Nähe des Druidensteins befinden sich mehrere historische Sandsteinbrüche mit Mittlerem Burgsandstein, in denen man sogenannte „Aktivarkosen“ findet. Dabei handelt es sich um uranhaltige Einlagerungen in Form von Platten, Knollen oder Bänke Sandsteine, die aufgrund ihres starken Gehalts auch eine erhöhte Gammastrahlung aussenden.

Die Anreicherung des Gesteins mit Uran fand während der sogenannten Diagenese statt – dem geologischen Prozess der Gesteinsbildung, bei dem die Sedimente sich verfestigen.

Entfärbungshöfe im Sandsteinkeuper

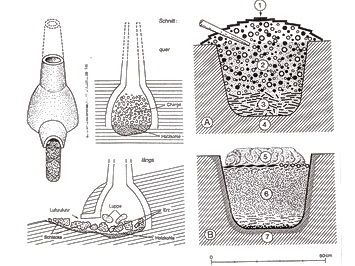

Eisenerze

Die zwischen Dietenhofen und Langenzenn zutage tretenden Bodenschichten neigen sich dem Zenngrund zu, so dass bei ungefähr 380 NN aus der Lettenschicht um 380 NN Quellen austreten, deren Wasser eine rotbraune bzw. graugrüne Färbung zeigt – ein Hinweis auf Erzvorkommen, die dort typische sogenannte Entfärbungshöfe bilden und sich als Raseneisenerz ablagerten. Diese eisenhaltigen Quellen sind auch deutlich an dem typischen Bewuchs mit Rohrglanzgras zu erkennen, das aus der sonst eher kargen Vegetation mit seinen hellen Büscheln herausragt.

Weitere Informationen zur historischen Nutzung des Eisenerzvorkommens am Dillenberg finden Sie hier.

Abele et al. (1962): Die Uranvorkommen im Burgsandstein Mittelfrankens, in: Geologica Bavarica, Nr. 49

Bayerisches Landesamt für Umwelt (Hrsg.): Geotope in Mittelfranken, Erdwissenschaftliche Beiträge zum Naturschutz, Band 3

Kurt Berger (1962): Geologie und Hydrologie des Hembachgebiets im Nürnberger Reichswald

Kurt Berger (1966): Erl. GK25, Bl. 6530