Der Wald als Filter und Speicher für Wasser und Kohlenstoff

Der Wald wird vom Menschen vor allem als vielfältiger Lebensraum für zahlreiche andere Pflanzen und viele Tiere wahrgenommen. Sein beeindruckendes Laubdach erzeugt im Frühling und Sommer eine geheimnisvolle Atmosphäre, die Besucher in ihren Bann zieht.

Jedoch befindet sich zu ihren Füßen eine nicht minder interessante Welt, die uns aber größtenteils verborgen bleibt. Doch die Humusschicht des Waldbodens, die dem Anschein nach nur aus abgestorbenen Pflanzenteilen besteht, ist kein lebloses Gebilde, sondern erfüllt zwei besonders wichtige Funktionen – für das gesamte Ökosystem und damit auch für den Menschen: Sie ist ein gigantischer aktiver Filter und Speicher für Wasser und Kohlenstoff.

Wasserspeicher Wald

Gerade in den gegenwärtigen Zeiten des Klimawandels wächst das Interesse an einer gesicherten Wasserversorgung für Mensch und Natur. Dabei kommt dem Wald eine doppelte Rolle zu: Zum einen brauchen Bäume und alle anderen Pflanzen wie auch die Tiere im Wald das Wasser unmittelbar zum Leben und Gedeihen, zum andern hat der Wald eine große Bedeutung als sogenannte Sickerwasserspende für das Grund- und Quellwasser. Die Wasserversorgung des Mensch ist daher eng mit der des Waldes verknüpft.

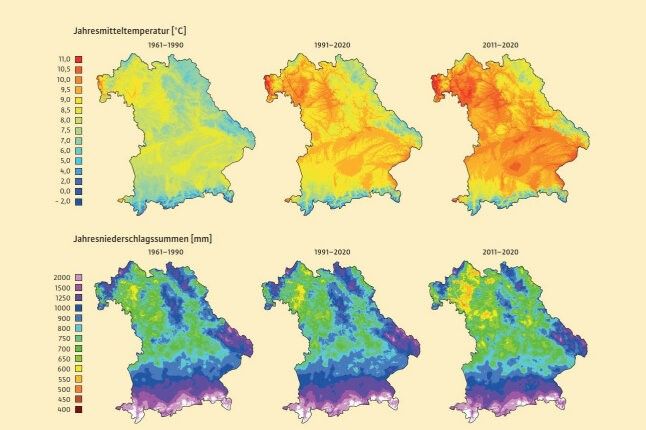

Die gegenwärtig stattfindende Veränderung der klimatischen Bedingungen nimmt auch Einfluss auf den Wasserhaushalt des Waldes, der zu den wichtigsten Trinkwasserressourcen des Menschen zählt.

Flutrinnen

Der Waldboden als vielfältiger Wasserfilter

Auf seinem Weg zur Erde nimmt ein Wassertropfen zahlreiche Stoffe auf, die sich in der Luft befinden. Er reinigt die Luft, indem er selbst mit Staub, Rückständen von Bioziden sowie von Abgasen wie Schwefeldioxid, Stickoxiden und anderen Stoffen angereichert wird. Wenn er dann auf den Boden trifft und versickert, hängt es von dessen Beschaffenheit ab, wie gereinigt er im Grundwasser ankommt. Denn beim Versickern wird das Wasser gewissermaßen mechanisch gefiltert – und zwar durch dessen Porenstruktur. Je intakter und feiner die Poren des Waldbodens sind, desto braucht länger das Wasser, um durch den Boden zu fließen, und desto gründlicher wird es dabei gereinigt.

Ein Teil der im Sickerwasser enthaltenen Stoffe wird im Boden biologisch abgebaut: Pflanzen nehmen sie über ihre Wurzeln als Nahrung auf, zahlreiche Kleinlebewesen und Mikroorganismen bauen organische Stoffe ab, darunter auch viele Schadstoffe:

Auf einem einzigen Quadratmeter Waldboden leben bis zu 100.000 Milben, circa 50.000 Springschwänze, mehrere 100 Regenwürmer, sowie Spinnen, Asseln, Tausendfüßer, Käfer und Insektenlarven, zudem schätzungsweise 100 Billionen (100.000.000.000.000) Bakterien und 100 Milliarden (100.000.000.000) Pilzsporen. Sie alle sind verantwortlich für den Abbau organischer Stoffe.

Auf seinem Weg durch den Waldboden wird das Wasser auch auf chemischem Wege gereinigt: zum Beispiel werden gelöste Salze (Ionen) insbesondere durch Tonmineralien zurückgehalten und gegen andere Ionen ausgetauscht. Dieser Ionenaustausch verhindert, dass schädliche Stoffe ins Grundwasser gelangen.

Der Waldboden – ein riesiger Schwamm

In seiner Funktion als Wasserspeicher sollte man sich den Waldboden nicht als eine Art unterirdischen See vorstellen, sondern vielmehr als einen ungeheuren Schwamm. Das Wasser, das z.B. als Regen auf die Bodenoberfläche fällt, wird dabei in einem Netz aus kleinsten Hohlräumen aufgefangen. Dadurch sickert es nicht einfach durch den Boden und wird sofort zu Grundwasser, sondern es wird aufgrund seiner Oberflächenspannung in den Poren des Bodens zurückgehalten.

In der Regel bestehen 30% bis 60% des Bodens aus unterschiedlich großen Hohlräumen. In Hochmoorböden können es sogar 90% sein. Sind die Poren zu groß, wie in einem sandigen Boden, fließt das Wasser rasch in die Tiefe ab. Böden mit höherem Lehmanteil hingegen besitzen sehr feine Poren und speichern daher mehr Wasser.

Die Fähigkeit des Waldbodens, Wasser zu speichern, hängt neben seiner Tiefe vor allem vom Anteil an feinen Poren ab. Dieser wiederum wird von den Pflanzenwurzeln und den Bodenlebewesen bestimmt. Vor allem die Regenwürmer mit ihrem weit verzweigten Netz aus Röhren sind dabei wichtige „Helfer“.

Bei Regen füllen sich zunächst die kleinen Poren – vor allem solche mit einem Durchmesser von über einem Zehntelmillimeter sind die Aufnahme des Regenwassers wichtig. Hält der Niederschlag an, füllen sich auch die Regenwurmröhren. Sind auch diese Speicher voll, so fließt das Regenwasser an der Oberfläche in die nächstgelegenen Gewässer ab, wo es beispielsweise Bäche und Flüsse anschwellen lässt.

Porengröße des Waldbodens beeinflusst auch die Speicherfähigkeit

Die Fähigkeit des Waldbodens, Wasser zu speichern, hängt also maßgeblich von seiner Porenzusammensetzung ab:

-

In feinen Poren mit einem Durchmesser unter 0,2 μm wird das Wasser aufgrund der Kapillarkräfte sehr stark gebunden – die Folge: Dadurch kann es allerdings von den Wurzeln, die eine Saugkraft von bis 15.000 hPa (15 bar) haben können, nicht mehr aufgenommen werden. Dieser Restwasseranteil im Boden wird daher auch als „Totwasser“ bezeichnet.

-

In Mittel- und engen Grobporen bis zu einer Größe von 50 μm wird das Wasser im Waldboden immerhin noch so stark gebunden, dass es von ihnen gegen die Schwerkraft gehalten wird. Das bedeutet, dass in diesen Poren keine nennenswerte Bewegung des Sickerwassers stattfindet und es von den Wurzeln aufgenommen werden kann. Dieser Anteil des Wassers im Boden wird als „nutzbare Feldkapazität“ bezeichnet.

-

Beträgt die nutzbare Feldkapazität weniger als 40%, kommt es zu Trockenstress für die Pflanzen, bei weniger als 30% auch zu starkem Trockenstress.

-

In den größeren Poren wird das Wasser nur noch mit Kräften bis 60 hPa (0,06 bar) gehalten, dadurch kann es der Schwerkraft folgend im Boden versickern und schließlich zur Neubildung von Grundwasser beitragen.

Eine für die Bildung von Grundwasser entscheidende nennenswerte sogenenannte Tiefensickerung findet erst dann statt, wenn der Waldboden so weit aufgesättigt ist, dass alle Fein-, Mittel- und engen Grobporen aufgefüllt sind und dann auch die bereits erwähnte Feldkapazität überschritten wird. Die Bildung von neuem Grundwasser findet hauptsächlich im Winterhalbjahr – von November bis April – statt, während der Vegetationsruhe.

Für die Waldbäume ist vor allem das während der Vegetationszeit zur Verfügung stehende Wasserangebot von Bedeutung. In erster Linie sind es die während dieser Zeit stattfindenden Niederschläge, aber auch auf das den Wurzeln im Boden permanent zur Verfügung stehende Wasser, das natürlich ebenfalls von Niederschlägen gespeist wurde.

Der Waldboden stellt als Bodenwasserspeicher quasi einen Puffer dar, der die Wasserversorgung der Bäume auch ohne Niederschläge über eine gewisse Zeit sichert.

Die Leistungsfähigkeit des Waldes als Wasserfilter und -speicher in Zahlen

Welche Bedeutung der Wald als Filter und Speicher für Wasser hat, lässt sich mit eindrucksvollen Zahlen belegen:

-

1 Quadratmeter Waldboden filtert durchschnittlich 223 Liter Regenwasser pro Jahr.

-

Dies entspricht 2.230 m³ Wasser je Hektar, oder dem jährlichen Verbrauch von ca. 50 Familien.

Unterschied zwischen Grundwasser & Bodenwasser

Auch wenn die Bodenwasservorräte im Wald wieder gefüllt sind, kann es im Grundwasser noch ein Defizit geben. Denn das Bodenwasser reagiert als Speicher vergleichsweise schnell auf Niederschläge, hingegen erfolgt die Regeneration des Grundwassers zeitlich verzögert, da dieses stark von der Niederschlagsmenge während des Winterhalbjahrs abhängt. Daher kann beim Grundwasser über mehrere Jahre ein erheblich größeres Defizit entstehen als für das Bodenwasser. Umgekehrt erlaubt ein niedriger Grundwasserstand keine direkten Rückschlüsse auf die Wasserversorgung der Bäume, er ersetzt somit keine Analyse des aktuellen Bodenwasserhaushalts im Wald.

Negative Auswirkungen der Bodenverdichtung auf die Porenstruktur

Wird der Waldboden mit schweren Forsterntemaschinen wie Vollerntern oder Harvestern befahren, drückt deren hohes Gewicht die Bodenporen zusammen. Diese fortwährende Verdichtung stört den Luft- und Wasserhaushalt und damit das Leben im Boden insgesamt, wodurch dessen Fruchtbarkeit sinkt.

Solche verdichtete Böden verfügen dann nur noch über eine eingeschränkte Speicher- und Versickerungsleistung – die Folge: Das Wasser kann nicht mehr in die Poren eindringen und versickern, stattdessen sucht es sich seinen Weg über die Bodenoberfläche und fließt ungehindert ab. Dies begünstigt die Bodenerosion, denn die Humusschicht und damit auch ihre Funktion als Speicher und Filter nehmen immer weiter ab, und damit steigt auch das Hochwasserrisiko.

Regen auf Blatt

Charakteristisch für Unter- und Mittelfranken sind – vor allem in den tief liegenden Regionen – hohe Temperaturen und geringe Niederschläge.

-

Die öffentliche Wasserversorgung in Bayern basiert zu über 90% auf Grund- und Quellwasser (Quelle: Statistisches Bundesamt 2019).

-

In Folge der zumeist unterdurchschnittlichen Winterniederschläge seit 2003 ging in Süddeutschland die Grundwasserneubildung gegenüber dem Referenzzeitraum (1971–2000) bereits deutlich zurück.

-

Die Häufung von Trockenperioden in den vergangenen Jahren zeigt sich statistisch durch das Absinken des bayernweiten Durchschnitts von 970,6 mm (1981 – 2010) auf 873 mm (2011 – 2020).

-

Regional betrachtet lagen in Langenzenn 2021 die jährlichen Niederschläge bei 656,4 l/qm gegenüber bei 514,9 l/qm in 2020, was deutlich unter dem bayernweiten Durchschnitt liegt.

Der Wald als bedeutender Kohlenstoff-Speicher

Welche Bedeutung der Wald in Deutschland hat, spiegelt sich auch in seiner Größe wider: 2020 bestanden 30% der Landfläche aus Wald, umgerechnet ca. 10,7 Millionen Hektar. In den vergangenen Jahrzehnten ist die Waldfläche leicht gewachsen: um 1,3 % gegenüber dem Jahr 2000 und um 2,0 % gegenüber 1992.

Der Wald hat naturgemäß viele verschiedene Funktionen: Er ist Lebensraum für Tiere und Pflanzen, Wirtschaftsraum sowie Erholungsraum für Menschen – und als Ökosystem vor allem auch lebenserhaltend: denn er ist ein riesiger Speicher für Kohlenstoff, der dort über viele Jahrhunderte gebunden wurde.

Die ökologische und wirtschaftliche Bedeutung des Waldes als Kohlenstoffspeicher – auch bei Kohlenstoffdioxid – lässt sich klar in Zahlen (Stand 2019) ausdrücken:

-

Der gesamte Wald in Deutschland speichert insgesamt ca. 3,1 Milliarden Tonnen Kohlenstoff – das entspricht 11,5 Milliarden Tonnen CO2 – das ist etwas mehr als 2018 mit 11,4 Milliarden Tonnen.

-

1 Hektar Wald bindet in der Baummasse ca. 600 Tonnen Kohlenstoff sowie im Waldboden 600 Tonnen Kohlenstoff.

-

Dieser Speicher wächst jedes Jahr um ca. 10 Tonnen pro Hektar.

-

Die aktuellen (2022) Ausgleichzahlungen für CO2-Emissionen liegen bei 30 Euro pro Tonne Kohlenstoff.

-

Dies entspricht einem finanziellen Gegenwert von 36.000 Euro je Hektar Wald.

Moosspeicher

Langsameres Wachstum des Ökosystems Wald als Kohlenstoffspeicher

Im Vergleich zum Vorjahr nahm 2019 das Speichervolumen des Waldes bei Kohlenstoff um ein knappes Drittel weniger zu, die Zunahme betrug umgerechnet 44,3 Millionen Tonnen CO2. Ein Grund für diesen geringeren Anstieg sind vermutlich die durch Trockenheit und Insektenbefall entstandenen Waldschäden.

Ein Großteil dieser zusätzlichen Speicherung fand dabei mit ca. 8,4 Millionen Tonnen Kohlenstoff in den Waldböden statt, hingegen wurden im stehenden Holz und in der sonstigen Holzbiomasse sogar knapp 90.000 Tonnen weniger Kohlenstoff gebunden als im Vorjahr. Nicht berücksichtigt wurde hierbei der Kohlenstoff, der langfristig in Holz gespeichert bleibt, das aus dem Wald entnommenen wurde – zum Beispiel als Bauholz.

Dazu ein paar Zahlen:

-

Laut Statistischem Bundesamt (Destatis) speicherten die deutschen Waldgebiete 2019 rund 8,3 Millionen Tonnen Kohlenstoff mehr als im Vorjahr.

-

Das entspricht ca. 30,6 Millionen Tonnen CO2.

-

Demgegenüber erzeugten alle privaten Haushalte sowie Produktionsbereiche wie Industrie, Landwirtschaft und Dienstleistungen einen Ausstoß von ca. 879,2 Millionen Tonnen.

-

Im Vergleich dazu deckte die Zunahme der Speicherung von Kohlenstoff durch das Wald-Ökosystems im Jahr 2019 rechnerisch nur 3% dieser jährlichen CO2-Emissionen ab.

Daraus ist klar ersichtlich, dass das Ziel sein muss, die Waldfläche in Deutschland nicht nur zu erhalten, sondern auch das Ökosystem Wald in seiner Funktion als Kohlenstoffspeicher zu stärken.

Die Leistungsfähigkeit des Waldbodens als Kohlenstoffspeicher

Wie viel Kohlenstoff der Waldboden binden kann, hängt von verschiedenen Faktoren ab: der Temperatur, der Bodenfeuchtigkeit und der Menge sowie der Art der abgestorbenen Pflanzenteile. Jede Veränderung des Klimas oder auch der Bodennutzung wirkt sich unmittelbar auf den Austausch von Kohlenstoff zwischen Pflanzen, Boden und Atmosphäre aus: Werden z.B. auch Moorböden trockengelegt und landwirtschaftlich genutzt, Wiesen in Ackerland umgewandelt oder Ackerböden zu intensiv bewirtschaftet, sinkt dadurch der Humusgehalt im Boden. Auch beim Abbau von Humus wird CO2 in großen Mengen freigesetzt.

Weltweit sind Eingriffe in natürliche Ökosysteme wie die Umwandlung in Acker-

und Weideland und die Übernutzung des Bodens – bis hin zur Wüstenbildung – die Hauptursachen für das Entweichen von großen Mengen CO2 aus dem Boden. Dadurch gelangte zeitweise sogar mehr CO2 in die Atmosphäre als durch die Verbrennung fossiler Energieträger (Holz).

Hinweis zu den statistischen Werten und Berechnungen

Die oben genannten Angaben und Zahlen zur Speicherfähigkeit des Waldes von Kohlenstoff stammen aus der sogenannten Waldgesamtrechnung, die als Teil der Umweltökonomischen Gesamtrechnungen (UGR) seit 2006 vom Thünen-Institut für Internationale Waldwirtschaft und Forstökonomie im Auftrag des Statistischen Bundesamtes erstellt wird.

Die Angaben zum CO2-Ausstoß beruhen auf Berechnungen der Umweltökonomischen Gesamtrechnungen (UGR) nach dem Inländerkonzept – Inländer sind alle Wirtschaftseinheiten (d.h. Institutionen, wie Produktionsbereiche sowie weitere wirtschaftliche Akteure wie z.B. staatliche Einrichtungen, und Personen), die ihren ständigen Sitz bzw. Wohnsitz innerhalb der betrachteten Volkswirtschaft (hier: Deutschland) haben.

Die Angaben zur Größe der Waldfläche beruhen auf Katasterdaten der Flächenstatistik.

Hierbei wird die grundsätzliche Flächennutzung als „Wald“ nachgewiesen – aktuelle Entwicklungen, wie z.B. Dürreschäden in den Wäldern, werden hier nicht abgebildet. Die Position „Gehölz“ wird seit 2016 nicht mehr den Waldflächen zugeordnet, sondern als eigene Position ausgewiesen.

Alle Abbildungen wurden uns freundlicherweise vom Amt für Ernährung Landwirtschaft und Forsten in zur Verfügung gestellt.